Impulse

Worte können heilen. Und zum Nachdenken bringen. Worte können Mut machen. Und neue Wege aufzeigen. Worte bringen Gefühle zum Ausdruck. Und Sorgen. Und Nöte. Glück und Unglück zeigen sich in ihnen ebenso wie Glauben und Hoffnung. Und natürlich Zuneigung und Liebe. Besonders schön ist es, wenn einem jemand solche Worte sagt. Wenn wir sie persönlich hören. Wenn wir spüren: Der meint mich!

Sie finden auf dieser Seite Gedanken, Erlebnisse, Deutungen, Diskussionsbeiträge, die uns eingefallen sind. Oder die wir anderswo gefunden haben. Und die wir mit Ihnen teilen. In der Corona-Pandemie hat sich das bewährt, vielen Mut gemacht und Lust auf mehr. Das freut uns natürlich sehr. Und deshalb machen wir einfach weiter!

Essays, Geschichten & Gedanken

.

Norbert Krüger empfiehlt am jüdischen Purimfest die Essenz von Norbert Recks Auseinandersetzung mit dem Juden Jesus.

Seine Gedanken vom 14. März finden Sie hier.

.

.

Warum stehen zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten in der Bibel? Wurden wirklich zuerst die Tiere erschaffen und dann die Menschen? Hat Mose die Zehn Gebote aufgeschrieben und König David die Psalmen? Warum hat Gott in der Bibel unterschiedliche Namen? Sprach Jesus tatsächlich am Kreuz sieben letzte Worte? Weshalb irrt sich die Bibel, wenn sie doch das Wort Gottes ist?

Die verwirrenden Widersprüche lösen sich auf, wenn man die Entstehungsgeschichte der Bibel über viele Jahrhunderte kennt und die unterschiedlichen Interessen ihrer Autoren entschlüsselt.

Das Feature von Christian Feldmann im ND vom 23. Februar können Sie hier hören.

.

.

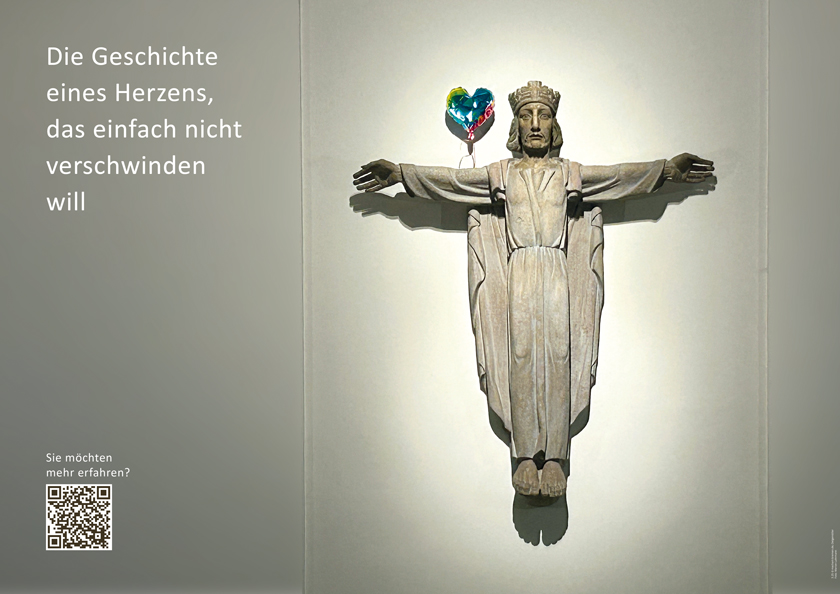

Gedanken zu einem Herzen und einem Lied

in herausfordernden Zeiten

Ehrlich gesagt: Mir ist dieses Lied zu pompös.

Aber in einer Christus-König-Kirche kommt man da nicht wirklich drumherum.

Also singen wir es.

O großer König, Jesu Christ,

Himmel und Welt dein eigen ist.

Über die Erde, die jubelnd glaubt,

über die Wolken aufstrahlt dein Haupt.

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

O großer König, Gottes Sohn,

Sonnen umkränzen dich als Kron;

Himmel durchleuchtet mit seinem Licht,

Himmel verkläret dein Angesicht.

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

O großer König, dir sei Ruhm

in deines Reiches Heiligtum.

Welten zerfallen wie Staub und Spott;

immer und ewig bist du, o Gott!

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

Während des Singens, vor allem am Christkönigsfest,

das immer auf den Sonntag vor dem Ersten Advent fällt,

versuche ich, mich zu retten, indem ich mir

den historischen Kontext vor Augen führe, in dem das Lied entstanden ist.

Im Gotteslob steht: Melodie 1931.

In dieser Zeit war das Bekenntnis zu Christus, dem König,

eine Selbstvergewisserung nach innen

und eine Kampfansage nach außen.

Allerdings durchaus auch gegen die

nach dem Zusammenbruch der europäschen Ordnung

in Folge des Ersten Weltkriegs sich bildenden Demokratien.

Papst Pius XI. hat mit der Einführung des Christkönigsfestes im Jahr 1925

auf die untergegangenen Kaiser- und Königreiche reagiert.

Ein quasi göttliches Aufbäumen gegen die Idee der Gleichheit aller Menschen,

wie sie seit der Aufklärung philosophisch durchdacht

und durch die Französiche Revolution auch politisch umgesetzt wurde

(wenngleich natürlich nicht ohne Fehlentwicklungen und Rückschläge).

Bis die Kirche zur Förderin der Demokratie werden sollte,

dauerte es noch viele Jahre.

Insofern trägt die Christus-König-Verehrung auch immer

die Sehnsucht nach einem starken Herrscher in sich.

Diese antidemokratische Stoßrichtung

nahm aber zum Glück schon recht früh wieder ab

und wurde vor allem zu einem Bekenntnis gegen die faschistischen Führer.

In den 1930er-Jahren, als es zunehmend lebensgefährlich war,

nicht dem Führer zu folgen, hat sich die katholische Jugend

das Bekenntnis zu Christus, dem König, buchstäblich auf die Fahnen geschrieben.

Hundert Jahre nach der Einführung des Christkönigsfestes

und 90 Jahre nach der Weihe unserer Christus-König-Kirche

stehen wir vor Herausforderungen, die wenige noch für möglich gehalten hätten:

Die Nachkriegsordnung mit völkerrechtlich festgeschriebenen und bewährten Formen

des Umgangs von Staaten und Regierungen miteinander droht,

in eine gefährtliche Schieflage zu geraten.

Immer unverhohlender wird der Ruf nach einem Führer.

Immer aggressiver die Auseinandersetzung.

Immer bedrohter die Demokratie.

Viele Menschen sind in Angst und fragen sich:

Wohin wird das alles führen?

Inmitten all dieser Fragen und Sorgen

bewegen wir uns.

Seit einem Gottesdienst, den die Kita St. Antonius

zusammen mit den Berufsbildenden Schulen Haste

kurz vor Weihnachten in unserer Christus-König-Kirche gefeiert hat,

schweben mit Helium gefüllte Luftballons in Herzform

um die Figur von Christus, dem König.

Im Laufe der Zeit ging allen die Luft aus.

Nur einem einzigen nicht.

Er scheint sich festgesetzt zu haben.

In all seiner Fragilität.

Aber auch in all seiner Kraft.

Ich hoffe, dass auch uns

nicht so schnell die Luft ausgeht.

Dass wir einen langen Atem behalten,

denn der Weg, der vor uns liegt,

ist kein Spaziergang.

Ich wundere mich selbst ein wenig,

aber vielleicht möchte ich doch

bald wieder einmal gemeinsam das singen,

was unseren Vätern und Müttern

Mut gemacht hat,

nicht die Hoffnung zu verlieren:

O großer König, dir sei Ruhm

in deines Reiches Heiligtum.

Welten zerfallen wie Staub und Spott;

immer und ewig bist du, o Gott!

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

Alexander Bergel

20. Februar

.

.

Das Spiel

mit dem Feuer

wird leicht zu einem

Flächenbrand

Hass bleibt nie

bei dem

der anders

aussieht

Er lodert auf

und tötet

den

der

anders denkt

und fühlt

und glaubt

und liebt

Spiel nicht

mit dem Feuer

es sei denn

du willst

dass sich das

Tor zur

Hölle

öffnet

Alexander Bergel

9. Februar

.

.

Vor 50 Jahren starb die jüdische Dichterin Mascha Kaléko einsam in Zürich. Sie hatte eigentlich nach Israel weiterreisen wollen.

Einst Lyrikstar der künstlerischen Bohème in Berlin der 1920er-Jahre, gefeiert im Kreis um Kurt Tucholsky und Erich Kästner, war die Großstadtdichterin nach ihrer Flucht vor den Nazis und dem Leben im Exil lange in Vergessenheit geraten. Doch ihre Gedichte sind voller Witz und Kraft, voll kluger Melancholie.

Heute werden sie wieder gelesen, werden vertont und gefeiert. Denn sie sind zeitlos schön, voll sprühender Lebenskraft, aber auch erschütternd, wenn sie von Vertreibung und Verlust erzählen – als seien sie für die Gegenwart geschrieben. »Ich werde still sein, doch mein Lied geht weiter«, heißt es bei Mascha Kaléko.

Das Feature von Elke Schlinsog im Deutschlandfunk Kultur vom 10. Januar können Sie hier hören.

.

.

Der Bibelwissenschaftler Egbert Ballhorn deutet Weihnachten als ein Ereignis vom rechten Suchen – und einem heilsamen Fund.

Seine Gedanken vom 23. Dezember finden Sie hier.

.

.

Ein Lied

auf den Lippen

Gott selber wird kommen

er zögert nicht

Auf auf ihr Herzen

und werdet licht

Warum sollte ich

dann noch

zögern

mein

Herz

zu verschenken?

Alexander Bergel

22. Dezember

.

.

Ein Lied

auf den Lippen

Nun tragt

eurer Güte hellen Schein

weit in die dunkle Welt

hinein

Vieles scheint

aussichtlos

zu sein

Was

die Güte

wohl erreicht?

Alexander Bergel

15. Dezember

.

.

Ein Lied

auf den Lippen

So nehmet euch eins

um das andere an

wie auch

der Herr

an uns getan

Jesus hat sich

der Menschen angenommen

Er hat sie

berührt

geheilt

aufgerichtet

irritiert

ernst genommen

aus der Fassung gebracht

ihnen zugehört

Fragen gestellt

Welche

Begegnung

mit Jesus

wünsche

ich

mir?

Alexander Bergel

8. Dezember

.

.

Rückwärts betrachtet ist das Leben Nebel. Darauf weist mich die erste Seite eines Buches mit 24 Inspirationen hin, das mir eine liebe Person schenkte. Ich benutze es in diesem Jahr als Adventskalender. Also, wenn man das Wort Leben rückwärts liest, steht da Nebel. So fühlt es sich bisweilen ja an, häufiger noch, wenn ich voraus statt zurück schaue. Oft auch, wenn es um das Hier und Jetzt geht.

Die Gedanken im neuen Bistums-Blog von unserer Pastoralreferentin Katie Westphal vom 3. Dezember finden Sie hier.

.

Statements, Interviews & Diskussionen

.

Jahrzehntelang hat die kirchliche Bürokratie Missbrauchstaten vertuscht. Annette Jantzen erläutert dazu im Interview Haltungen und Muster aus der Geschichte totalitärer Systeme.

Das Gespräch mit Michael Schüßler vom 11. März finden Sie hier.

.

.

Wie politisch darf die Kirche sein? Wie soll oder darf sie sich in den politischen Diskurs einbringen? Oder muss sie es sogar?

Das Interview mit dem Theologen Michael Roth vom 23. Februar im Deutschlandfunk Kultur können Sie hier hören.

.

.

Der Gott, wie er uns im Alten Testament begegnet, sei ein rachsüchtiger und strafender Gott.

Brigitte Jünger geht dem in der Sendung Relgionen im Deutschlandfunk Kultur nach und entlarvt dieses Narrativ als antisemitisches Klischee.

Das Feature vom 9. Februar können Sie hier hören.

.

.

Oft heißt es: »Neues Jahr, neues Glück«. Aber wie werde ich glücklich? Wie bestehe ich die vielen Krisen, die das neue Jahr vom alten übernommen hat – von der Weltpolitik bis ins Private? Und was braucht es, um auch unter widrigsten Umständen gesund zu bleiben, sowohl körperlich als auch psychisch?

Christoph Hutter, Leiter der Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung im Bistum Osnabrück, gibt dazu einige Tipps.

Das Interview mit ihm vom 7. Januar können Sie hier lesen.

.

.

Wenn Kinder sich beim Krippenspiel unwohl fühlen, dann hat das auch einen Grund, meint die Theologin Annette Jantzen aus Aachen. Im Gespräch mit katholisch.de erklärt die Seelsorgerin, warum es sich lohnt, manch alte Weihnachtsmythen zu entstauben.

Das Interview vom 24. Dezember können Sie hier lesen.

.

.

Der katholische Theologe Simone Paganini stellt die Weihnachtsgeschichte und die Erzählungen über den erwachsenen Messias auf den Prüfstand. Anhand von Fakten und aktuellen Forschungsergebnissen zeichnet er ein komplett neues Bild der »Heiligen Nacht«.

Das Interview mit dem NDR vom 21. Dezember können Sie hier lesen und hören.

.

.

Bremen und Ostfriesland – das waren die ersten Stationen von Bischof Dominicus bei seiner Kennenlern-Tour durch das Bistum Osnabrück. Was sind seine Eindrücke nach den ersten drei Monaten? Wie sehen Pläne und Schwerpunkte des neuen Bischofs aus? Antworten auf drängende Fragen.

Ein Interview mit dem Kirchenboten vom 3. Dezember können Sie hier lesen.

.

.

Immer mehr Frauen in Deutschland werden Ziel von Gewalt, 2023 gab es beinahe jeden Tag einen Femizid. Viele dieser Taten sind von Frauenhass motiviert. In manchen Fällen können auch religiöse Überzeugungen eine Rolle spielen.

Jan Ilhan Kizilhan, Professor für Psychologie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg geht in seinem neuen Buch der Frage nach, wie in verschiedene religiöse Gemeinschaften Gewalt im Namen der Ehre legitimieren.

Ein Gespräch vom 28. November im Deutschlandfunk können Sie hier hören.

.

.

Wenn am 10. November das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu seiner Tagung in Würzburg zusammenkommt, steht Entscheidendes zur Debatte und zur Wahl.

So wird nach dem im vergangenen Jahr erfolgten Rücktritt von Annette Kurschus über den EKD-Ratsvorsitz abgestimmt. Sehr gute Chancen werden dabei der Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs eingeräumt, die das Amt derzeit kommissarisch ausübt.

Auch das Missbrauchsthema wird die Synodalen beschäftigen. Wie geht es weiter nach der großen ForuM-Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche?

Den Beitrag von Matthias Drobinski vom 10. November können Sie hier hören.

.

.

Sie ist das, was einen Menschen ausmacht, was jede und jeden einzigartig macht: die Seele. Doch auch wenn sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens ist, bleibt sie oft schwer greifbar.

Bernhard Brinkmann ist Priester und Krankenhaus-Seelsorger im Marienhospital Osnabrück. Im Gespräch erzählt er, warum man sich gut um die Seele kümmern muss und wie das geht. Was die Seele mit Gott zu tun hat und warum sie in der katholischen Kirche sogar mit einen eigenen Gedenktag gefeiert wird, das erfahren Sie hier im Interview vom 29. Oktober.

.

Predigten

.

Predigt am 3. Fastensonntag

zu Ex 3,1-8a.10.13-15

Manchmal zieht es einem fast die Schuhe aus. Da sterben Menschen durch ein tragisches Unglück – und niemand kann wirklich helfen. Da vertraut einem die beste Freundin an: „Ich habe Krebs!“ – und man selbst muss es hilflos mit ansehen. Da wird ein Kind entführt und missbraucht – und keiner kann es verhindern. Da führt ein Despot einen grausamen Krieg – und alle bisherigen Versuche, das zu beenden, scheitern. Jeder von uns kann diese Liste weiterführen. Und jeden von uns treibt sie wohl manchmal um, diese eine Frage: Wo bist du denn, Gott? Lässt dich das alles kalt?

Eine Frage – so alt wie die Menschheit. Hat sie jemals schon eine Antwort gefunden? Das ist schwer zu sagen. Man könnte eine geben. Eine schnelle. Eine, die zwar stimmt. Aber ob sie hilft? Jesus, der Leidende, der Gekreuzigte, der Auferstandene – er ist die Antwort Gottes auf das viele Leid dieser Welt. Das mag sein. Und ich glaube es auch. Aber hilft uns das wirklich? Ist Ihnen das schon mal zur Hilfe geworden? Mir manchmal schon. Oft auch nicht.

In meiner Wohnung hängt ein Kreuz. Man muss sich ganz schön verrenken, um Jesus ins Gesicht schauen zu können. Aber auch er selbst hängt qualvoll verrenkt da. Eine schier unendlich Last scheint auf seinen Schultern zu liegen. Vielleicht auch unsere. Mir scheint, als wolle dieser Jesus das sagen, was Mose tausende Jahre zuvor schon einmal gehört hatte, damals am Dornbusch: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen!“ So fing sie nämlich an, die Begegnung des Mose mit einem Unbekannten. Mose, der junge Hebräer, der in Ägypten auf der Suche ist nach seiner Identität, Mose, der Tag für Tag erlebt, was es heißt, versklavt zu sein, Mose, der sich fragt, ob es denn wirklich einen starken Gott gebe, dieser Mose – er wird IHM begegnen.

Ein Dornbusch steht da. Mitten in der Wüste. Er brennt und verbrennt doch nicht. „Leg deine Schuhe ab!“, ruft ihm eine Stimme zu, „der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.“ Diese Begegnung zieht ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus. Mitten in der Wüste also, dort, wo Tod und Verderben lauern, genau dort soll heiliger Boden sein? Dort gibt sich Gott zu erkennen? Und es wird noch besser: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen.“

Welch wunderbare Verheißung! Leben im Milch-und-Honig-Land! Leben ohne Bitterkeit und Dürre. Leben ohne Sklaverei und Hetze. Leben ohne Leid und Tod. Doch wer soll, ja wer kann das wirklich glauben? Auch Mose fiel es schwer. „Ich werde also zu den Israeliten kommen“, hält er der Stimme aus dem Dornbusch entgegen, „und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen?“

Verständliche Fragen. Uns vielleicht auch schon mal gestellt. „Du mit deinem Gott. Hat dir das jemals schon was genützt? Wo ist er denn, dein Gott?“ Fragen, die einen schon sprachlos machen können – denn manchmal ist er einem ja wirklich fremd, der eigene Gott. Mose erhält eine Antwort. Kurz und knapp zwar, aber sie hat es in sich: „Ich bin der ‚Ich-bin’.“ „Ich bin da, wo du bist!“ So übersetzt es Martin Buber. Keiner weiß, was Mose gedacht und gefühlt hat bei dieser Antwort. Aber sie hat ihm gereicht, um es allen weiterzusagen. Und dann ein ganzes Volk in die Freiheit zu führen. Würde Ihnen das reichen? Reicht Ihnen das Versprechen „Ich bin da, wo du bist“, wenn Ihnen das Leben manchmal die Schuhe auszieht?

Wenn ich auf mein Kreuz blicke, wenn ich Jesus ins Gesicht schaue, dann ist das kein schöner Anblick. Im Gegenteil. Aber genauso bekomme ich immer mehr eine Ahnung davon, was es heißt: „Ich kenne dein Leid.“ Und dann erinnere ich mich. Ich erinnere mich an Gottes uraltes Versprechen. In der Wüste gegeben, hat es am Kreuz Hand und Fuß bekommen. Und es gilt. So sehr die Fragen auch bleiben. So sehr Leid und Elend auch weiter zum Himmel schreien. So sehr Menschen sich das Leben auch weiter gegenseitig zur Hölle machen. „Mensch, ich bin da, wo du bist!“ Theoretisch hört sich das alles sehr gut an. Wird es den Praxistest überstehen?

Alexander Bergel

23. März

.

.

Fastenpredigt im Dom

im Rahmen der Themenreihe »Hoffnung heute …«

zu Mk 10,32-45

Mit Provokationen ist das ja so eine Sache. Sie sorgen zwar für Aufmerksamkeit, nicht selten hinterlassen sie aber auch einen ziemlichen Scherbenhaufen. Bei der Hoffnung ist das anders. Die sorgt bei vielen schon lange nicht mehr für große Aufmerksamkeit, hinterlässt aber immer häufiger einen faden Beigeschmack. Weil sie zur Chiffre geworden ist. Zur Chiffre für den durchschaubaren Versuch, doch noch irgendwie zu retten, was zu retten ist, um nicht völlig zu verzweifeln. Vielleicht haben daher jene Menschen, die diese Predigtreihe entworfen haben, gedacht: Versuchen wir es doch mal mit einer »provokativen Hoffnung«. Und ich habe auf die Frage: »Willst Du dazu nicht mal etwas sagen?« nach leichtem Zögern mit »Ja!« geantwortet.

Hoffnung – provokativ: Was soll man sich darunter vorstellen? Ich könnte diese Frage gleich an Sie weitergeben und um Ihre Antwort bitten. Tue ich aber nicht, keine Sorge! Spannend wäre das allerdings ganz sicher! Denn gewisse Erwartungen werden Sie ja haben, sonst wären Sie nicht hier. Ich mache es anders und stelle mir eine Frage: Wäre ich zu diesem Thema hier in den Dom gekommen, als Zuhörer? Und wenn ja: Was hätte ich erwartet? Hoffnung – provokativ … Vielleicht würde ich mich freuen, wenn sich jemand Gedanken macht über eine Hoffnung, die Aufbrüche entdeckt, zum Beispiel innerhalb des Systems Kirche. Oder wenn ich auf einen Weg geführt werde, der so ganz anders daherkommt. Oder wenn von hoffnungsvollen Erfahrungen berichtet wird. Ja, über so etwas würde ich mich freuen.

Und wenn ich mich freuen würde, das zu hören, könnte ich, wenn ich schon mal hier bin, auch darüber sprechen. Und das tue ich jetzt auch. Drei Überschriften sind mir dazu eingefallen:

Hoffnung – Aufbrüche innerhalb des Systems

Hoffnung – ein Weg, der ganz anders daherkommt

Hoffnung – erfahrungsgesättigt

Auf zum ersten Gedanken:

Hoffnung – Aufbrüche innerhalb des Systems

Im Markusevangelium heißt es: »Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein« (Mk 10,41-43).

Immerhin merken es noch zehn von zwölf, dass da was gehörig schiefläuft. Keine ganz schlechte Quote. Zumal sich im Kapitel davor noch alle Zwölf darüber Gedanken gemacht haben, wer unter ihnen der Größte sei. Was ist da los? Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Ohne Publikum. Nur er und sie. Denn es geht ans Eingemachte. Die Zwölf kennen Jesus schon recht lang. Sie waren Zeugen, wie er Menschen berührt und verwandelt hat. Haben gemerkt, dass von ihrem Meister eine Kraft ausgeht, die die Welt verändern kann. Sie wissen auch: Auf den roten Teppichen ist er nicht zuhause. Im Gegenteil. An die Ränder und Grenzen, da, wo Menschen ausgebeutet und erniedrigt werden ohne Aussicht auf Besserung – dort, ja dort geht er hin. Am Ende wird er selber einer dieser Kleinen sein. Am Ende seines Lebens wird er draußen vor der Stadt hängen. Verurteilt als Verbrecher.

Jesus ahnt, dass es so enden wird. Und genau deshalb will er mit seinen engsten Weggefährten darüber sprechen. Die Zwölf aber verstehen das nicht. Sie können nicht. Oder wollen nicht. Trauen sich aber auch nicht nachzufragen. Und weil sie sich nicht trauen, wirklich zum Kern vorzudringen, unterhalten sie sich – man glaubt es kaum – über ihre Rangfolge. Das muss man sich nur mal vorstellen: Da packt einer sein Leben auf den Tisch, seine Angst vor diesem Weg – und die engsten Freunde haben nichts Besseres zu tun, als sich Gedanken über ihre hierarchische Stellung zu machen! Jesus rückt die Dinge zwar schnell zurecht: »Bei euch soll es nicht so sein!« Aber werden sie es jetzt verstehen? Werden sie nicht.

Und wir? Wir sind es gewohnt, vom Dienstamt zu sprechen. Je höher, desto mehr Diener. Nicht umsonst ist einer der Titel des mit Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat ausgestatteten Papstes »servus servorum Dei« – »Diener der Diener Gottes«. Christiane Florin, die wortgewandte Journalistin mit einer Gabe für treffende Wortschöpfungen, spricht in diesem Zusammenhang von »Bescheidenheitsbrutalismus«. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Die wie eine Monstranz vor sich her getragene bescheidene Dienstauffassung – man nennt es dann gerne »das Gespräch auf Augenhöhe« – kann für die, die überhaupt nicht augenhöhig unterwegs sind, ein subtiler, aber umso vernichtenderer Schlag ins Gesicht sein.

Einige Beispiele: Frauenordination? »Da können wir leider nichts machen!« Homosexuelle? »Die sollen mal endlich Ruhe geben. Wir haben das Arbeitsrecht doch schon geändert!« Vom Missbrauch Betroffene? »Was sollen wir denn noch alles tun?! Es ist doch schon so viel geschehen!« Wer so spricht, tut es immer aus der Position des Stärkeren heraus.

»Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen.« Ihre Macht gegen sie gebrauchen – was wäre (und da kommt nun die Hoffnung ins Spiel), was wäre, wenn man das bei uns irgendwann nicht mehr sagen könnte? Wenn die Großen – egal, welche Farbe deren Ornat hat, egal, ob geweiht oder nicht –, was wäre, wenn die Großen konsequent eine Augenhöhe leben würden, die echt ist, weil sie von Herzen kommt, so dass Menschen, außerhalb wie innerhalb der Kirche, spüren: »Die sind wirklich anders! Das macht mir Hoffnung! Da will ich hin!« Ich glaube, dass genau das gehen kann. Wir müssen nur lernen, ehrlich über Macht zu sprechen. Und wir müssten die uns gegebene Macht einfach auch mal bewusst beiseitelegen.

Einer, der uns dies auf sehr eindrückliche Weise vorlebt, obwohl er die höchste Vollmacht hat, die sich in unserer Kirche finden lässt, ist Papst Franziskus. Ihm nehme ich die Demut ab, die sich am Gründonnerstag zeigt, wenn er Strafgefangenen die Füße wäscht. Ihm nehme ich das grundsätzliche Umdenken ab, wenn er Frauen in hohe und höchste Ämter bringt, wenn er von einer synodalen Kirche nicht nur träumt, sondern sie ermöglicht. Ihm nehme ich ab, dass ihm eine verbeulte Kirche lieber ist als die juwelengeschmückte. Nicht nur der alte Fiat, mit dem er schon an so vielen roten Teppichen vorbeigefahren ist, wird mir als Symbol für seinen Weg der Jesusnachfolge für immer in Erinnerung bleiben.

Ein zweiter Gedanke:

Hoffnung – ein Weg, der ganz anders daherkommt

Im Markusevangelium heißt es: »Während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die ihm nachfolgten aber hatten Angst« (Mk 10,32).

Ich erinnere mich an den ersten Adventssonntag des Jahres 2010. Bischof Franz-Josef liegt ausgestreckt auf dem Boden hier im Dom. Die Geste des Karfreitags. Sprachloses Verstummen vor dem ungeheuren Ausmaß dessen, was Menschen im Raum der Kirche angetan wurde. Eine vielbeachtete Geste. Dreizehn Jahre später tritt er zurück. Als einziger der deutschen Bischöfe. In diesen dreizehn Jahren ist viel passiert. Unendlich viel. Der Prozess der Aufarbeitung? Mühsam. Erst war von Einzelfällen die Rede. Dann setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch: Nein, es sind keine Einzelfälle – das ist ein systemisches Problem.

Die Träger der bischöflichen Gewalt (allein in Deutschland) gehen sehr unterschiedlich mit dem um, wofür sie Verantwortung tragen. Mir scheint aber, dass eine Beschreibung, wie wir sie eben von den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem gehört haben, viele der Kirchenverantwortlichen verbindet: »Die ihm nachfolgten aber hatten Angst.«

Woher kommt diese Angst? Vielleicht ist eine solche Angst die kleine Schwester der großen Unfähigkeit, sich wirklich, ganz und gar, darauf einzulassen, dass die vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt wirkliche und reale Menschen sind, keine Nummern, keine Aktenvorgänge, nein, wirkliche Menschen. Menschen, deren Leben zerstört wurde, ein für alle Mal. Menschen, deren unsichtbare Wunden ein Leben lang schmerzen. Menschen, von denen viele nicht mehr in der Lage sind, sich auf echte Beziehungen einzulassen. Menschen, die sich von Gott verraten fühlen. Menschen, die nur noch Ohnmacht erleben.

Bevor jetzt gleich die Verteidiger auftreten und sagen: »Aber wir haben doch schon so viel gemacht!« oder andere gar die Frage stellen: »Muss es nicht irgendwann auch mal gut sein?“, lassen Sie mich beides kurz und klar beantworten: Nein! Nein, wir haben noch nicht genug getan! Und: Nein, es muss, es kann nicht irgendwann »mal gut« sein! Mit anderen Worten: ein hoffnungsloser Fall? Ja, wenn man es so sieht wie die Systemverteidiger. Nein, wenn wir einen anderen Weg einschlagen. Nur welcher könnte das sein?

Ich würde dann neue Hoffnung schöpfen, wenn in unserer Kirche ein Klima herrschen würde, in dem Betroffene von sexualisierter Gewalt nicht mehr kämpfen müssen. Wenn sie weder in Gemeinden noch bei Kirchenleitungen mit Misstrauen rechnen müssten (auch nicht mit unterschwelligem). Wenn Verantwortungsträger nicht einfach irgendwie weitermachen, sondern Konsequenzen ziehen. Auch persönliche. Wenn das so wäre, könnte ich wieder neue Hoffnung schöpfen.

Mehr noch: Wir könnten zu einem wirklichen Hoffnungsort werden, wenn wir die Dinge nicht nur beim Namen nennen, sondern wenn Menschen, die unendliches Leid in unserer Kirche erlitten haben, zusammen mit ihren Angehörigen und Freunden spüren, wirklich spüren würden: »Hier wird mir geglaubt!« und: »Die ziehen Konsequenzen, auch solche, die wehtun!« Diese Hoffnung – so provokativ sie auch sein mag – kann nur dann eine wirkliche werden, wenn wir, die wir in der Spur Jesu unterwegs sein wollen, uns verabschieden von einem Gehabe, mag es juristisch tausendmal gedeckt sein, das verwundete Menschen einschüchtert, statt sie groß zu machen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, noch ist es möglich!

Nach dieser schweren Kost – für alle schwer – ein letzter Hoffnungsgedanke für heute, noch besser (wie alle anderen Gedanken auch): ein weiterer Hoffnungsgedanke für die Zukunft:

Hoffnung – erfahrungsgesättigt

Im Markusevangelium heißt es: »Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es« (Mk 10,38-39).

Die Revolution findet ja nicht immer in den Metropolen dieser Welt statt. Manchmal ereignen sie sich in so beschaulichen Orten wie Osnabrück. Für viele mag es auch gar keine Revolution sein. Für römische Ohren jedoch hat sie sicher etwas Revolutionäres an sich: die seit dem Ökumenischen Kirchentag in unserer Stadt nicht mehr heimlich praktizierte, sondern ganz offen gelebte eucharistische Gastfreundschaft.

Wie immer, wenn es etwas Neues gibt, zumal im dogmatischen Bereich, sind sehr schnell sehr viele Bedenkenträger zur Stelle, die ganz viele, sehr gut überlegte Gründe anführen, warum so etwas auf keinen Fall geht. Und dann lese ich eine Handreichung des Bistums Osnabrück, die theologisch sehr fundiert darlegt, warum es zwar noch keine Abendmahls- und Eucharistiegemeinschaft dergestalt geben kann, dass wir das Herrenmahl wirklich gemeinsam feiern, indem evangelische und katholische Amtsträger zusammen das Hochgebet über Brot und Wein sprechen – ein gegenseitiges Zulassen und Einladen zu dem, was dort auf dem Altar geschieht, aber möglich ist.

»Könnt ihr den Kelch trinken?« Wer diese Worte Jesu hört – zur Erinnerung: Sie wurden gesprochen auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg in den Abendmahlssaal, auf dem Weg nach Golgatha –, wer diese Worte Jesu hört, der weiß: Es geht um alles! Wer das Abendmahl feiert, lädt nicht ein zu einem netten Happening. Es geht dabei auch nicht vordergründig um Gemeinschaft von Menschen, die sich gut verstehen. Es geht immer um die tiefe Gemeinschaft mit Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und diese Gemeinschaft führt im letzten zur Gemeinschaft untereinander. Das glauben nicht nur Katholiken. Das glauben auch Lutheraner. Und Reformierte. Und natürlich auch orthodoxe Christen.

Die Einladung zur eucharistischen Gastfreundschaft, wie sie »in besonders dichten ökumenischen Momenten« zwischen evangelischer und katholischer Kirche nunmehr möglich ist, hilft mir, nicht nur theoretisch zu ahnen, sondern ganz praktisch zu erfahren, wie die jeweils andere Konfession in Treue zur biblischen Überlieferung das Gedächtnis Jesu Christi bewahrt hat und feiert. Wie das konkret geschieht, was passiert, wenn die Worte Jesu gesprochen werden und die Kraft seines Geistes auf Brot und Wein herabgerufen wird, das dürfen wir, meine ich jedenfalls, ebenso gut dogmatisch begründet, dem Geist Gottes überlassen. Weht der nicht dort, wo er will?

In meiner Pfarrei Christus König im Norden Osnabrücks haben wir eine solche Erfahrung in diesem Jahr gemacht. Seit vierzig Jahren schon wechseln an zwei Sonntagen im Januar die Prediger ihre Kirchen: Katholiken legen das Wort Gottes in den evangelischen Kirchen aus

und umgekehrt. Nach diesem jahrzehntelangen erfolgreichen Weg haben wir nun einen neuen Schritt gewagt. An einem Sonntag gab es nur evangelische Gottesdienste, am anderen nur katholische. Wir haben dies in den Gremien erörtert und die Gemeinden dazu eingeladen. Wem das (noch) zu früh oder (schon) zu viel war, hatte in unseren Klöstern und den anderen Kirchen dieser Stadt natürlich die Möglichkeit, auch an jenem Sonntag die Eucharistie zu feiern.

Viele aber sind der Einladung gefolgt. Und haben – hoffnungsfroh gestimmt – etwas von jenem Geist gespürt, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenführt in der Gemeinschaft derer, die an Christus glauben. Mir macht dieser Weg Hoffnung. Und ich möchte ihn weitergehen. In Treue zu meiner Herkunft. Aber ebenso offen für das, wohin der Geist Gottes uns führt – wenn wir ihn denn lassen.

Hoffnung – Aufbrüche innerhalb des Systems

Hoffnung – ein Weg, der ganz anders daherkommt

Hoffnung – erfahrungsgesättigt

Drei Versuche waren das, der namenlosen Hoffnung ein – wenngleich für manche sicher provozierendes – Gesicht zu geben.

Was passiert wohl, wenn Menschen, die nicht oder nicht mehr im Raum der Kirche leben, eine solch unverschämte Hoffnung bei uns entdecken? Vielleicht hören wir dann bald schon ganz neue Töne: »Schau mal, wie die leben. Was die machen! Keine Enge, sondern Weite. Keine Angst, sondern Mut! Kein Starren auf früher, sondern viele neue Wege! Eine Gemeinschaft, zu der ich gehören möchte, weil sie Antworten auf meine Fragen hat. Und einen Gott in ihrer Mitte, dem ich nahe sein möchte, weil die, die ihn feiern, eine Hoffnung ausstrahlen, die mich nicht kaltlässt.«

Wenn das irgendwann mal wieder jemand über die Kirche sagt, wäre das für unsere Gesellschaft sicher eine ganz unerwartete Provokation. Und wir, wir hätten die Möglichkeit, unseren Beitrag zu leisten, dass in genau dieser so zerrissenen Gesellschaft wieder etwas mehr von dem spürbar wird, was wir alle so dringend brauchen: neue, echte Hoffnung!

Alexander Bergel

16. März

.

.

Predigt am 2. Fastensonntag

zu Lk 9,28b-36

Da stehen sie, die beiden. Zwei Männer. Vielleicht mit langen weißen Bärten, denn sind sie schon sehr alt. Mose und Elija, die großen Gestalten des Volkes Israel, stehen neben Jesus auf dem Berg und sprechen mit ihm. Nicht über das, was war, sondern über das, was kommen wird: Mose und Elija blicken in die Zukunft. Szenenwechsel. Ein einzelner Mann steht da. Einer mit langem weißem Bart. Er spricht über das, was ist. Kyrill, der Patriarch von Moskau, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, spricht über den Krieg in der Ukraine. Und nennt ihn einen „metaphysischen Kampf gegen die Dekadenz des Westens“. Als Ausdruck dieser Dekadenz sieht Kyrill die Homosexuellenbewegung und überhaupt das ganze westliche Gerede von Menschenrechten. Es hört sich an wie eine Stimme aus längst vergangen geglaubten Zeiten. Aber er fühlt sich Jesus ganz nahe.

Und der? Jesus begegnet auf dem Berg Tabor zwei Zeugen aus der Vergangenheit. Jenem Mann, der wie kaum ein anderer für die Sehnsucht nach Freiheit steht: Mose. Und Elija, der mit Feuer und Schwert für seinen Gott gekämpft hat und dann doch völlig ausgelaugt spüren musste: Dieser Weg, der Weg des Kampfes, führt ins Unheil. Und mit Gott hat er rein gar nichts zu tun. Dieser Gott, so die nächste Erfahrung des Elija, zeigt sich nicht im Donner, nicht im Feuer, nicht im Sturm. Nein, dieser Gott zeigt sich im sanften leisen Säuseln oder wie Martin Buber es übersetzt: in einer Stimme „verschwebenden Schweigens“. Jesus steht auf dem Berg Tabor. Einem Berg, der schon von weitem sichtbar ist. Einem Berg, von dem aus man eine wunderbare Aussicht hat. Und wie sind diese Aussichten?

Jesus weiß: Wenn ich meinen Weg konsequent weitergehe, wird er mich an den Abgrund führen. Wenn ich diesen Weg konsequent weitergehe, wenn ich Menschen nicht nur mit Worten, sondern mit meiner ganzen Existenz berühre, wenn ich ihnen Perspektiven eröffne, wenn ich hoffe wider alle Hoffnung, wenn ich mich mit den Mächtigen anlege, wenn ich von Feindesliebe spreche und sie praktiziere, wenn ich jeden so nehme, wie er, wie sie ist, wenn ich den Menschen nicht nur sage, dass sie ein Abbild Gottes sind, sondern sie es am Ende wirklich glauben können (und zwar egal, was sie leisten, egal, wie unperfekt sie sind, egal, woher sie kommen, egal, wen sie lieben) – Jesus weiß: Wenn ich all das tue, dann wird es auch immer einige geben, die sagen: Nein, Jesus, so nicht! Und die dann alles tun, um das zu verhindern.

Es müssen nicht unbedingt Männer mit langen Bärten sein, die so denken und handeln. Aber es sind eben doch auch Männer wie der Moskauer Patriarch. Er ist für mich zum Symbol geworden. Zum Symbol für die ewig Gestrigen, die Verbohrten, die unendlich von sich und ihrem Kampf für das angeblich allein Richtige Überzeugten. Er ist für mich zum Symbol geworden für jene Menschen, die den Hammer in der Hand haben, um die Freiheit, die allen gilt, ans Kreuz zu schlagen, die die Liebe, die selbst den Tod besiegt, in eine erlaubte und in eine verbotene Liebe unterteilen, die die eigene Position mit Zähnen und Klauen verteidigen, koste es, was es wolle. Und sei es ein Krieg, der als „metaphysische Kampf“ verbrämt wird. Was für ein Irrsinn!

Jesus spricht mit Mose, dem Befreier, und mit Elija, dem Kämpfer, der mühsam lernen musste, dass er als Kämpfer Gott nicht finden kann. Diese beiden Männer, vor allem ihre Geschichten, ihre Erfahrung, dass Gott der ist, der in die Freiheit führt, nicht in die Enge, diese Erfahrung hat Jesus darin bestärkt, vom Berg herunterzusteigen und weiter den mühsamen Weg durch die Ebene zu gehen. Diesen mühsamen Weg kennen wir alle nur zu gut. Den manchmal so quälenden Alltag mit all seinen unbeantworteten Fragen. Das Ringen um ein gutes Miteinander zwischen den Generationen. Das immer neuen Hören auf die Meinung der anderen. Das Hinhalten der ausgestreckten Hand zur Versöhnung. Die Frage: Was kann ich in all dem Leid für andere tun? Und was ist, wenn ich meine eigenen Sorgen und Ängste selbst kaum aushalte?

Jesus konnte seinen Weg der Heilung und Befreiung, den Weg des Kampfes gegen alles Todbringende in der Welt nur gehen, weil er sich von Erfahrungen der Vergangenheit hat bestärken lassen. Erfahrungen waren das, die nicht in die ängstliche Enge und nicht in die fundamentalistische Oberflächlichkeit geführt haben, sondern in die Weite (siehe Mose) und in die Tiefe (siehe Elija). Genau das ist es, was wir auch in diesen Tagen so sehr brauchen!

Alexander Bergel

16. März

.

.

Predigt am 1. Fastensonntag

zu Lk 4,1-13

Eines ist das Böse nie: abstrakt. Im Gegenteil. Meist zeigt es sich sehr konkret. Hat Namen und Gesicht. Kein Wunder also, dass das Böse in der Bibel als handelndes Gegenüber auftritt. Mal nennt man es Teufel, mal Satan oder Beelzebul. Mal begegnet es uns als Schlange, mal als Drache. Und überall lauert es. Sogar im Paradies. Und in der Wüste sowieso. Und natürlich überall dazwischen. Das Böse ist keine Märchenfigur. Die Frage, ob es den Teufel nun wirklich so gegeben hat oder gibt, ist nicht so sehr die Frage, ob da ein schwarzes, gar gehörntes Wesen sein Unwesen treibt, sondern ob das Böse Menschen ganz konkret ins Elend stürzt. Und wie man sich davor retten kann.

„Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören.“ Jesus sitzt in der Wüste. Nach der großen Gotteserfahrung bei seiner Taufe am Jordan muss er erst einmal alleine sein. Und sich dem stellen, was ihn berührt hat: „Ich soll Gottes Sohn sein?“ Immerhin hatte ihm die Stimme aus der Höhe (oder kam sie aus seinem Inneren?), immerhin hatte ihm diese Stimme das gesagt. Jesus geht dem auf den Grund. Stellt sich den Grundfragen des Lebens. Und erlebt das Böse. Hautnah. Jesus spürt die Versuchung zur Macht. Zum Besitzen-Wollen. Zum-Haben-Wollen. Zum Wie-Gott-Sein-Wollen.

Ist es das, was wir gerade in der Welt erleben? Ein Diktator, der ein Land überfallen hat, um seinen Herrschaftsbereich zu erweitern? Um den Gedanken der Demokratie vor der eigenen Haustür zum Teufel zu jagen? Um allen zu zeigen, wie unbesiegbar man ist? Auf der anderen Seite des Atlantiks tritt ein demokratisch gewählter Präsident das Recht mit Füßen, demütigt Menschen, zerstört Existenzen und ist noch lange nicht fertig damit. Sein Ziel: die Welt durcheinanderzubringen. Diabolos, der Durcheinanderbringer – auch das ist einer der vielen Namen des Bösen.

Es wäre leichtfertig, die Welt ganz schlicht in Gut und Böse einzuteilen. Noch leichtfertiger wäre es zu sagen: Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen! Ist es nicht vielmehr so, dass das schleichende Gift von Neid und Hochmut, von Arroganz und Überheblichkeit, von Narzissmus und Selbstüberschätzung wohl jeder schon mal in Händen gehalten hat? Die vielen kleinen und großen Ungerechtigkeiten, Verletzungen und Machtdemonstrationen lassen vermuten, dass es so ist, oder? Keiner kann sich davon frei machen. Deswegen sitzt ja auch Jesus nicht im Paradiesgarten, sondern in der Wüste.

Er, der mehr und mehr entdeckt, wer er wirklich ist. Er, der mit einem Auftrag konfrontiert wird, der seinesgleichen sucht: Er soll das Wesen Gottes verkörpern. Er soll der Liebe Gottes Hand und Fuß verleihen. Gottes Herz mitten in einer Welt sein, die von Krise zu Krise schlittert, von Unheil zu Unheil wankt und ständig am Rande des Abgrunds steht. Jesus soll anders sein. Anders umgehen mit Macht. Anders umgehen mit den Vorstellungen von Gott. Anders umgehen mit dem eigenen Ego. Jesus stellt sich alldem. Er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Einem Weg, den er selbst erst noch finden muss. Jesus verdrängt die Abgründe nicht, die auch er in sich spürt. Er stellt sich ihnen. Und trifft dann eine Entscheidung. Und diese Entscheidung heißt: Ich kann und ich muss und ich werde selbst handeln. Ich habe es in der Hand!

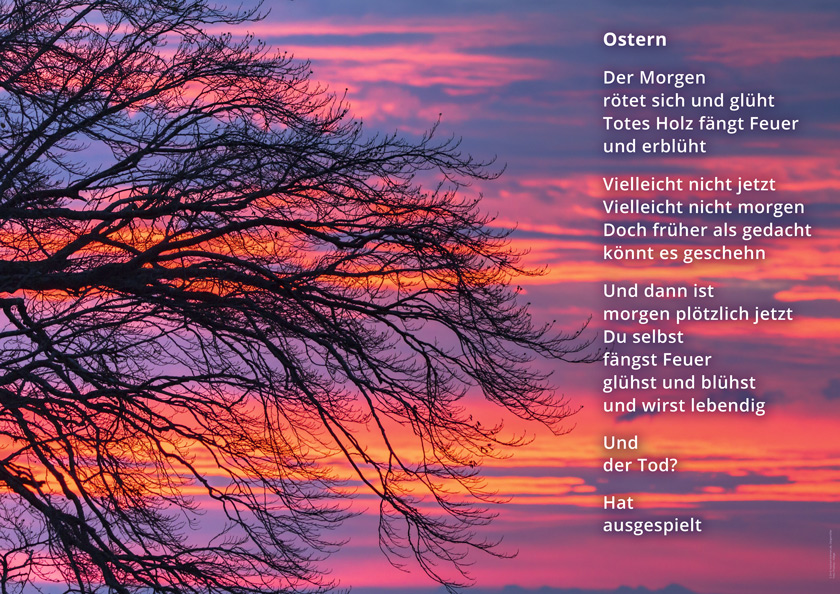

Jesus hat sich dem Bösen entgegengestellt. Er hat in seinem Wirken immer und immer wieder Menschen aufgerichtet, geheilt, gestärkt. Und sie ermutigt, dem Bösen zu widerstehen. Am Ende hat ihn das ans Kreuz gebracht. Und das Böse hatte gewonnen. Aber dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte, vermutlich nicht mal Jesus selbst: Es wurde Ostern. Die Macht des Bösen, die Macht des Todes – sie war gebrochen. Unfassbar! Spätestens seit Ostern wissen wir also: Die Liebe ist niemals schmerzfrei zu haben. Aber wir wissen seither auch, was die Liebe alles bewirken kann. Nicht die süßlich-verkitschte, sondern eine Liebe, die durchs Feuer gegangen ist!

In dieser Linie lese und deute ich, was Oksana Lyniv, die berühmte ukrainische Dirigentin, mitten im Krieg über die ukrainische Nationalhymne gesagt hat: „In unserer Hymne gibt es eine Textzeile, die in etwa sagt: ‚Die Sonne wird aufgehen, und unsere Feinde werden wie Tau vom Sonnenlicht verschwinden.‘ Das hat mich immer fasziniert, dass wir sie nicht mit Gewalt bekämpfen, sondern das Böse verschwindet, weil es nicht so viel Kraft hat wie die Sonne.“

Wie schön, wenn das wahr würde!

Alexander Bergel

9. März

.

.

Predigt am 8. Sonntag im Jahreskreis

zu Sir 27,4-7 und Lk 6,39-45

Es ist Krieg. Mitten in Europa. Seit nunmehr drei Jahren. Ein Potentat überfällt den Nachbarn und schiebt ihm die Schuld in die Schuhe. Was muss er auch so provozieren? Zynischer geht es kaum. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, betreibt der demokratisch gewählte Präsident der sich selbst so sehenden westlichen Führungsmacht dieselbe Täter-Opfer-Umkehr, um sie gleich darauf wieder zu relativieren: „Das soll ich gesagt haben?“

Und es kommt noch schlimmer. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit demütigt dieser Goliath im Weißen Haus den ukrainischen David, indem er ihm attestiert, die schlechteren Karten zu haben, beim Nichteingehen auf seinen Deal vielmehr einen Dritten Weltkrieg zu provozieren. Eine Steinschleuder hat der so angegriffene David nicht in der Hand, wohl aber klare Worte. Die hingegen prallen am Panzer des selbstgerechten Goliath ab. Ein weiterer Höhepunkt in dieser wohl orchestrierten Schmierenkomödie …

Hier ist nicht der Ort, um die politische Lage zu analysieren. Oder nach Gründen zu forschen. Oder um die narzisstischen Goliaths dieser Welt einem Psychocheck zu unterziehen. Auch wenn ein Satz aus der Lesung durchaus eine Steilvorlage dafür böte: „Im Sieb bleibt, wenn man es schüttelt, der Abfall zurück, so entdeckt man den Unrat eines Menschen in seinem Denken. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast.“

Machtzerfressene Menschen gehen über Leichen. Und man fragt sich immer wieder: Warum? Was läuft schief im Leben der sich selbst als absolut mächtig gerierenden Potentaten? Was läuft schief im Miteinander der Staaten und Völker, dass die Sehnsucht der Menschen nach Frieden so sehr mit Füßen getreten wird? Wann hört Kain endlich auf, seinen Bruder Abel zu erschlagen? Wann lernen die Menschen endlich, wie Tod bringend die Wassermassen der Ignoranz sind, die schon zu Noahs Zeiten alles überflutet haben?

Wann hören die Menschen endlich auf, an diesen hohen Türmen zu bauen, wie in Babel schon einer errichtet, aber nie vollendet wurde? Wann hören die Menschen auf, an Türmen zu bauen, die nur eine Botschaft haben: „Ich zeig euch schon, wie mächtig ich bin!“? Diesen Machtdemonstrationen folgt nämlich – damals wie heute – nur eines: Es gibt keine gemeinsame Sprache mehr. Jeder dreht sich um die eigene Achse. Lebt in seiner eigenen Welt. Und die steht am Abgrund.

„Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen?“ Jesus hat nicht die weltpolitische Lage im Blick, wenn er dies sagt, sondern ganz konkrete Menschen, denen er den Spiegel vorhält. Wer in diesen Spiegel blickt, erkennt darin die eigene Maßlosigkeit. Eine Maßlosigkeit, die darin besteht, den Splitter bei anderen sofort, den Balken im eigenen Auge jedoch nicht zu erkennen. Wenn ich den aber ignoriere, wird meine Sehfähigkeit auf Dauer eingeschränkt sein. Und alles, was ich zu sehen glaube, wird mehr und mehr zum Trugbild.

„Kann ein Blinder einen Blinden führen?“ Nein. Keiner kann das. Weder Menschen noch Staaten. Vielleicht hatte Jesus neben dem einzelnen doch auch die politische Lage im Blick. Die Weltmacht Rom hatte den Zenit ihres Einflusses überschritten. Erste Zerfallserscheinungen wurden sichtbar. Die Folge: immer mehr Gewalt. Immer mehr Willkür. Immer mehr Hass. Und immer weniger Verständigung.

„Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen das Böse hervor.“ In unserer zerrissenen Welt hören wir vieles, was uns irritiert und verstört. Vielen fällt es immer schwerer, zwischen Fake-News und seriöser Berichterstattung zu unterscheiden. Wir sehen leidende Menschen, weinende Kinder, zerfetzte Körper und feixende Machthaber. Die vielen Kriegsschauplätze sind zwar weit weg – aber diese Bilder, sie erreichen unser Herz, erschüttern, machen Angst. Und hinterfragen uns in unserer zum Glück immer noch funktionierenden Demokratie. Aber auch hier spüren wir, wie wichtig es ist, wachsam zu sein.

Wohin führt der Weg? Uns in dieser Stunde erst einmal hier zusammen. Gebete verändern zwar nicht die Welt, hat einmal jemand gesagt. Aber Gebete verändern Menschen. Und Menschen verändern die Welt. Wir können uns hier gegenseitig stärken. Allein dadurch, dass wir zusammen sind. Wir können öffentlich auftreten und uns mit den Marginalisierten solidarisieren, wir können auf die Straße gehen, um für die Würde des Menschen einzutreten. Gerade das halte ich für ein sehr geeignetes Mittel. Es zeigt, meine ich jedenfalls, dass wir noch „alle Tassen im Schrank“ haben.

Polemiken wie diese ermutigen mich, noch mehr darauf zu achten, welche Worte ich wähle. Sie ermutigen mich, mir immer wieder und immer mehr die Frage zu stellen: Was verbindet uns? Was hilft dabei, Brücken zu bauen? Und nicht: Was trennt uns und was vertieft die Gräben? Ich bin mir sicher, wir können da, wo wir stehen, Wege des Friedens wagen. Auch wenn alles dagegenspricht. Wir können vorsichtiger werden mit unserem Urteil. Und vielleicht auch dankbarer für die Freiheit, in der wir leben. Durch all das wird zwar kein einziger Panzer weniger rollen. Aber so mancher Panzer unseres Herzens wird vielleicht durchlässiger. Und wenn es stimmt, dass Gebete Menschen verändern – wer weiß, wo das am Ende hinführt …

Alexander Bergel

2. März

.

.

Predigt am 7. Sonntag im Jahreskreis

zu Lk 6,27-38

Wer verstehen will, wie Jesus tickt, der muss die Bergpredigt lesen. Oder die Feldrede, wie sie bei Lukas heißt. In diesen Wochen tun wir das und hören so von seiner Sicht auf die Welt. Wer dachte, die Schmerzgrenze wäre bereits erreicht gewesen, der sieht sich heute mit weiteren Forderungen zur Lebensgestaltung konfrontiert. „Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd.“ So und nicht anders beantwortet Jesus die Frage nach dem Umgang mit Hass und Gewalt.

Das ist doch unmenschlich, oder? Vielleicht denken Sie das gerade. Wer lässt sich denn so was gefallen? Wer hält es aus, erniedrigt zu werden? Und vor allem: Was nützt es? Der Kreislauf der Gewalt – ja, für einen Augenblick mag er durchbrochen sein. Aber das war es dann auch. Jesus konnte vielleicht so leben. Und das Kreuz zeigt uns: Er hat es wirklich getan. Bis zum Schluss hat er nicht zurückgeschlagen. Aber ich? Ich will mich nicht kleinkriegen lassen. Ich will den arroganten, überheblichen, dummen, machtzerfressenen Aggressoren dieser Welt nicht das Feld überlassen. Ich will mich wehren. Und wenn schon nicht für mich, dann für meine Kinder, meine Familie, für meine Kollegen, für Menschen, die mir vertrauen. Nein – einfach so dastehen? Das kann ich nicht.

Einfach so dastehen – das sollen wir auch gar nicht. Denn: „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.“ Jesus fordert uns nicht auf, einfach stehen zu bleiben und abzuwarten. Er will uns in Bewegung halten. Zum Nachdenken bringen: Was erwarte ich eigentlich von anderen? Und bin ich denen gegenüber auch so? Sich dem einmal zu stellen, das wird kein Spaziergang, sicher nicht. Aber wer weiß, was alles möglich wird. Was alles möglich wird, wenn ich mich bewege. Wenn ich nicht mit dem Standpunkt verheiratet bleibe, den ich halt immer schon hatte. Wenn ich trotz allem nach einem Ausweg suche. „Ach ja“, möchten vermutlich viele von uns entgegnen, „du hast ja Recht, Jesus – aber so einfach, wie du dir das vorstellst, ist das nicht!“ Nein, einfach ist das auch nicht. Die letzten 2000 Jahre haben das sehr deutlich gezeigt. Und so sitzt er tief: der Stachel Jesu. Und erinnert uns an einen Menschen, der so gelebt hat. Es hat ihn ans Kreuz gebracht. Und manchen um den Verstand. Wieder anderen aber hat genau das Mut gemacht. Mut gemacht, diesen Weg Jesu zu versuchen. Was wohl passiert, wenn sich das rumspricht?

Alexander Bergel

23. Februar

.

.

Predigt am 2. Sonntag im Jahreskreis

zu Joh 2,1-11

Wir befinden uns am Anfang eines neuen Jahres, und so einen Jahresanfang nutzen viele Menschen für einen Neubeginn. Sie nehmen sich etwas Besonderes für das neue Jahr vor oder fassen bestimmte Vorsätze, um ihrem Leben eine Veränderung zu geben. So mancher freut sich auf das neue Jahr, weil ein außergewöhnliches Ereignis bevorsteht. Die Geburt eines Kindes, eine große Feier oder ein Wiedersehen mit lieben Menschen. Viele freuen sich auf den geplanten Urlaub oder eine berufliche Veränderung.

Neben der Vielzahl von hoffnungsvollen Erwartungen wird der eine oder die andere sicher auch sorgenvoll in die Zukunft schauen und sich die Frage stellen, was das neue Jahr wohl bringen wird. Die Angst und Sorge vor Krankheit oder Arbeitslosigkeit, vor dem Scheitern einer Beziehung oder den Auswirkungen des Klimawandels. Vor sozialer Ungleichheit oder vor dem Ergebnis der anstehenden Bundestagswahl mit den daraus folgenden Konsequenzen. Auch die Angst vor Extremismus, Terrorismus und Krieg treibt viele Menschen um.

Bei all diesen Ängsten und Sorgen begegnet uns an diesem Sonntag die Erzählung von der Hochzeit zu Kana in Galiläa, zu der auch Jesus, seine Mutter und seine Jünger eingeladen sind. So eine Hochzeit ist eigentlich etwas Schönes, ein Fest der Liebe, der Freude und der Fröhlichkeit. Aber bei dieser Hochzeit ergibt sich eine Notsituation, die zu einer Sorge und einem großen Problem werden kann. Es deutet sich an, dass der Wein zur Neige geht. Eine Vollkatastrophe. Denn Wein ist in der damaligen Gesellschaft ein Zeichen von Reichtum und Überfluss. Er gehört zu einer perfekten Feier dazu.

Der Wein steht in der Bibel für ein von Gott gesegnetes Leben. Fehlt dieser Wein, dann fehlt dem Brautpaar der Segen für ihre gemeinsame Zukunft. Das weiß auch die Mutter Jesu, die die drohende Notsituation erkennt, die Initiative ergreift und sich mit den Worten „Sie haben keinen Wein mehr“ an ihren Sohn wendet. Der reagiert zunächst, für unser Verständnis, merkwürdig schroff gegenüber seiner Mutter: „Was geht´s dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“

Hier eröffnet der Evangelist Johannes einen Nebenschauplatz, um zu verdeutlichen, dass Mutter und Sohn aneinander vorbeireden. Die Mutter bittet ihren Sohn um die Beseitigung des tatsächlich existierenden Mangels an Wein, auch wenn sie offenlässt, wie er das eigentlich schaffen soll. Jesus aber meint nicht den irdischen Wein bei diesem Hochzeitsfest, sondern den Wein, der in der prophetischen Ankündigung beim himmlischen Gastmahl gereicht wird, das Gott am Ende der Zeiten verheißt. Diese Zeit der Wiederkunft meint Jesus mit seiner Aussage: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Das Missverständnis zwischen Mutter und Sohn ist zutiefst menschlich und kommt zwischen Eltern und Kindern auch heute immer wieder vor.

Kommen wir zurück zur Notlage bei der Hochzeitsfeier. Im zweiten Anlauf hat Jesus seine Mutter verstanden. Er weist die Diener an sechs steinerne Krüge, die ein Fassungsvermögen von je etwa einhundert Litern haben, mit Wasser zu füllen, dann daraus zu schöpfen und dem Speisemeister zu bringen. Dieser ist begeistert, weil ihm ein exzellenter Wein gebracht wird. Jesus stellt sechshundert Liter besten Wein zur Verfügung. Was für ein Überfluss. Wenn Jesus gibt, dann aber richtig. Die drohende Notsituation ist abgewendet.

Fast eine tragische Figur gibt in der ganzen Situation der Bräutigam ab. Er, dessen Aufgabe es gewesen wäre, für Wein zu sorgen, bekommt offenbar weder den Mangel noch die Behebung des Mangels mit. Ein Zustand, den wir auch immer mal wieder erleben können. Wir sehen in einer schwierigen Lage die naheliegende Lösung des Problems nicht oder nehmen die Lösung als solche gar nicht wahr. Dabei ergeben sich manche Lösungen, manchmal wie von selbst.

Wir leben in einer Zeit mit vielen Sorgen, Nöten und Ängsten. Die Gefahr eines Mangels ist realistisch. Zeichen und Wunder hingegen werden als unrealistisch abgetan. Mit ihnen zu rechnen ist naiv. Aber verantwortungslos ist es, nicht die Voraussetzungen zu schaffen, die Wunder überhaupt erst möglich machen. In Zeiten heraufziehender Krisen gibt es immer noch Möglichkeiten, dem Wunder einen Raum zu bereiten.

In Kana war die Voraussetzung für das Wunder das Befüllen der Steinkrüge mit Wasser. Jesus war damals bei den Menschen, um ihnen bei ihren Sorgen und Ängsten zu helfen und er tut es heute auch noch. Wir müssen ihm nur die Gelegenheit dazu geben. Wenn Jesus mir in meinem Leben helfen soll, dann muss ich meine Krüge der Sorgen und Nöte mit dem nötigen Wasser füllen. Das mache ich zum Beispiel, indem ich versuche, mich meinen Sorgen und Nöten entgegenzustellen. Oder indem ich lerne, anzunehmen, was ich nicht ändern kann.

Die Zukunft beginnt heute. Jeder neue Tag kann ein Tag sein, an dem alles anders werden kann. Denn das Leben selbst, auch wenn es einem in die Quere kommt, enthält mehr Möglichkeiten, als wir es heute sehen können. Gestalten wir also aktiv, was wir gestalten können und trauern nicht um das, was nicht oder nicht mehr möglich ist. Dann können wir neu mit der Zukunft rechnen.

Zugegeben, die Krüge der ganz großen Sorgen und Ängste können wir nicht allein mit Wasser füllen. Aber vielleicht gemeinsam. Den Anfang machte Jesus damals in Kana und seine Jünger glaubten an ihn. Warum tun wir es heute nicht ebenso? Warum halten wir es nicht wie Albert Einstein, der sagte: „Denken müssen wir sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?“

Hans Ulrich Schmiegelt

19. Januar

.

.

Predigt am 2. Sonntag im Jahreskreis

zu Joh 2,1-11

Stellen Sie sich vor: Sie sind als Teenager, sagen wir, in der Verwandtschaft zu einer Hochzeit eingeladen. Sie gehen da mit Ihrer Mutter hin. Das ist ja schon unangenehm genug. Und da sitzen Sie am Tisch, wahrscheinlich etwas gelangweilt, und sagen wir, in dem Raum steht ein Klavier an der Wand hinter Ihnen, und Ihre Mutter hat gerade allen erzählt, dass Sie jetzt wieder Klavierunterricht nehmen und – „ach komm, willst du nicht mal was vorspielen, dieses schöne Stück von letzter Woche zum Beispiel?“ Und Sie rollen schon mit den Augen, peinlich, „oah Mama, doch nicht jetzt, man!“

Ich liebe ja die Bibel für ihre wenigen wirklich komischen Stellen. Ich weiß natürlich, dass diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana eine große Bedeutung hat mit ein paar Anspielungen, sie findet am „dritten Tag“ statt und es geht um den Wein und Jesu erstes öffentliches Zeichen, das er wirkt, um seine „Herrlichkeit“ zu demonstrieren (um die es ja auch im Lesungstext geht, Gottes Herrlichkeit, „lass mich die sehen“, sagt Mose und bekommt sie eben nicht direkt zu Gesicht, sondern nur einen Anschein davon, eine Ahnung, ein Spüren mit genügend Abstand). Also: Wichtiges erstes Zeichen, Symbol des Weines, die Herrlichkeit. Das ist natürlich ganz bedeutsam.

Aber: ich finde die Szene wirklich komisch und möchte sie gern einmal von dieser Seite betrachten: Jesus ist also mit seiner Mutter auf der Hochzeit, und dann hat sie das Problem mitbekommen und raunt ihm das zu, sagt einfach nur: „Sie haben keinen Wein mehr!“ Maria zieht vielsagend die Augenbrauen hoch. Dabei: Sie sind doch gar nicht zuständig und überhaupt, was denkt sie sich denn dabei? Und Jesus so: „Boah Mutter! Doch jetzt noch nicht!“ Das allein finde ich schon witzig, als ob sie beide dieses Geheimnis teilen, was er so alles kann. So: „Könntest du nicht eben kurz …?“, aber Jesus weiß, dass man damit eigentlich nicht spielt. Also, er ist ja schließlich nicht zum Vergnügen Gottes Sohn. Oder?

Das ignoriert sie aber gekonnt – noch so ein Mutter-Move – und wendet sich einfach an die Diener: „Tut, was er euch sagt!“ Ich stelle mir Jesus Gesicht in dem Moment vor, will er lieber im Boden versinken oder überlegt sich noch eine Erwiderung, wie er da wieder rauskommt … Aber dann will er sie beide auch nicht bloßstellen und macht notgedrungen mit – oder vielleicht findet er es ja doch ganz gut. Wir erfahren es nicht. Er sagt jedenfalls zu den Dienern ganz bestimmend: „Füllt die Krüge mit Wasser“, die tun das übrigens einfach (man hätte das jetzt auch hinterfragen können, dass irgend so ein Gast ihnen so einen Unsinn aufträgt). Sie bringen das Getränk zum Organisator.

Und dann wird klar, dass das einfach richtig guter Wein ist. Jesus macht nicht einfach nur Wein, sondern gerade den exzellenten, für den man sonst richtig viel ausgibt. Die Party ist gerettet. Das muss man sich ja auch so mal vorstellen: Das ist einfach eine Hochzeitsparty, es gibt viel zu Essen, die Leute sind ausgelassen, sie tanzen, es ist laut und vermutlich bunt, und offensichtlich ist die Stunde schon vorgerückt, weil alle schon so betrunken sind, dass der gute Wein eigentlich zu schade ist. Ist ja auch ein kluger Trick. Und genau da offenbart Jesus „seine Herrlichkeit“, wie auch immer wir uns das da in dem Moment vorstellen dürfen. Ich habe so ein Bild im Kopf: Die drei Tanten, die am Rande der Tanzfläche sitzen und dem Treiben zusehen und zueinander sagen: „Ach is dat herrlich hier!“ und dann prosten sie sich mit dem Wein zu.

Gott offenbart seine Herrlichkeit auf einer feuchtfröhlichen Party. Jesus erstes Zeichen verhilft den Leuten dazu, weiter feiern zu können. Und ich gehe davon aus, dass Jesus mit den Jüngern, die ja auch da sind, nicht am Rande sitzen bleibt und weiter die Weinproduktion im Auge behält, sondern vermutlich mitfeiert. Ich finde das ganz großartig! Ich wüsste gern, ob er und Maria das Ganze nicht doch irgendwie berechnend getan haben, ob sie sich in stummer Übereinkunft zugenickt haben: Na komm schon, wir wissen doch, dass du’s kannst. Oder ob es Jesus vielleicht doch ein bisschen Spaß macht, die Diener so zum Staunen zu bringen und gleichzeitig im Unwissen zu lassen. Nur die Jünger haben’s verstanden.

Ich finde das auch großartig deswegen, weil dieses erste Zeichen in einem Kontext stattfindet, in dem es einfach um so viele schöne Dinge geht: Feiern. Freunde. Freude. Lebensfreude. Liebe. Die große Liebe! Das Leben. Ein verschwenderisches, rauschendes Fest. Und aus Wasser, Grundlage des Lebens, macht er den besten Wein, den alle genießen dürfen, auch die, die nicht mehr so ganz beisammen sind. Jesus überlegt jedenfalls nicht lange, ob das jetzt sinnvoll und so korrekt ist, er entscheidet, einfach zu machen, weil‘s jetzt dran ist.

Das mag ich an ihm: Jesus tut selten das, was angemessen und schicklich ist. Direkt danach steht die Geschichte von der Tempelreinigung, wo er einfach mal richtig aufräumt und Krach macht. Wir erzählen, zum Beispiel auch in der Schule, immer diese Jesusgeschichten, in denen er Leute heilt oder wichtige Dinge erzählt, wie man sich verhalten soll und so. Ich will mehr von dieser zweiten Seite erzählen: Jesus, der, der die Dinge anders macht. Jesus, der nervt und hinterfragt und den Gelehrten aufmüpfige Fragen stellt. Jesus, der überrascht. Jesus, der auf die Meinung der Leute pfeift. Und auf Konventionen. Jesus, dem es immer wieder um die banalen Dinge des Lebens geht – Essen, Trinken, … Jesus, der Regeln bricht. Jesus, der definitiv Sinn für Humor hat. Jesus, der gern feiern geht und für guten Wein zu haben ist. Für Lebensfreude, einen gewissen Pragmatismus, wenn es die Situation erfordert.

Ich wünsche mir das nicht nur für unsere Kirchen, wenn wir wie so oft in unseren Strukturen und Traditionen und Normen festsitzen und man im Gottesdienst leise sein muss und – ach, gerade in Rom würde denen das guttun, diese Menschen, die so Wörter wie „geziemt“ benutzen. Ich könnte ewig weitermachen. Ich wünsch mir das genauso für uns, im Alltag, im Leben, dieses: Ich will Herrlichkeit erleben. Das Leben feiern. Den guten Wein auch dann noch aufmachen, wenn es schon fast zu spät ist. Und dabei wissen: Gott gefällt das. Und Jesus und Maria wären ziemlich sicher auch dabei.

Katie Westphal

19. Januar

.

.

Predigt an Taufe des Herrn

zu Lk 3, 15-16.21-22

Weihnachten ist vorbei. Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich? Wo bleibst du, Gott? Wo bleibst du, und wann reißt du den Himmel auf? Auch für mich. Bitte, o bitte, reiß den Himmel auf! Nicht nur für mich. Lass es hell werden. Und vertreib das Dunkle. Die Finsternis. Vertreib: Gewalt, Hass, Hetze, Krieg. Reiß den Himmel auf! Auch für mich. Endlich.

Wann reißt der Himmel auf? Wo bleibst du, Gott? Ich warte. Ich dachte: Du bist da. Und der Advent ist vorbei. Und Weihnachten auch, wenn wir ehrlich sind. In unsern Wohnungen, in unsern Köpfen. Ich dachte: Du bist da, angekommen, in diese Welt. Weihnachten ist doch schon längst wieder vorbei. Leere Tannen kauern trostlos am Straßenrand. Der schön geschmückte Weihnachtsbaum: Nur in den Kirchen steht er noch tapfer da und zeugt vom Licht, das die Finsternis erhellt. Alle Geschenke ausgepackt. Das Geschenkpapier entsorgt. Alles verstaut. Und auch die Mülltonnen lassen sich wieder schließen.

Der Advent ist doch vorbei. Und Weihnachten auch. In unsern Wohnungen, in unsern Köpfen. Vorbei der Heilige Abend. Vorbei das kleine Licht in der dunklen Nacht. In dieser einen Nacht trittst du in unsere Welt und der Himmel reißt auf, oder? Nur noch eine Ahnung ist davon geblieben. Schon hat der Alltag uns wieder. Es ist wieder etwas dunkler geworden. Oder bilde ich es mir nur ein? Nur selten und mühsam setzt das Licht sich durch: Hier und da ein Sonnenstrahl. Meistens graue Suppe. Am Himmel. In den Köpfen. In den Herzen. In der Seele.

Geblieben ist vielleicht die Ahnung vom Licht. Und die Sehnsucht danach. Und die Frage: Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich? Wo bleibst du, Gott? Wo bleibst du, Gott, und wann reißt du den Himmel auf? Auch für mich. Nicht nur für mich. Lass es hell werden. Und vertreib das Dunkle. Reiß den Himmel auf!

Der Himmel reißt auf. Die Taufe Jesu. Jesus wird getauft. Die Evangelisten berichten alle davon. Bei Markus und Matthäus. Bei Johannes. Lukas. Wir haben das Wort gehört. Der Täufer tritt auf. Er steht am Jordan. Er predigt. Sag mir, wann reißt der Himmel auf? Johannes ruft: „Ändert euer Leben!“ Und er tauft. Mit Wasser. Und weiß: „Da kommt einer – der tauft mit dem Geist!“

Jesus wird getauft. Der uns den Auftrag gibt zu taufen: Er selbst wird getauft. Vom Täufer. Jesus wird getauft. Der uns den Auftrag gibt zu taufen: Noch bevor er predigt und heilt und Wunder tut, bevor er den Menschen von Gott erzählt und vom Leben, bevor er gefangen genommen wird und gefoltert, bevor er stirbt am Kreuz und begraben wird, noch bevor er zurückkehrt und uns seinen Geist schenkt, lässt Jesus sich taufen.

Jesus wird getauft. Und der Himmel reißt auf. Wann reißt der Himmel auf? Johannes steht am Jordan und sagt: „Ändert euer Leben!“ Und er tauft. Und Johannes tauft Jesus. „Und dann reißt der Himmel auf und der Heilige Geist kommt herab in Gestalt einer Taube und eine Stimme aus dem Himmel sagt: Du bist mein geliebter Sohn.“

Der Geist. Die Taube. Der Himmel reißt auf und der Geist stürzt sich herab. Der Geist kommt auf ihn herab und bleibt auf ihm. Und der Geist nimmt Gestalt an – und wählt die Taube. Die Taube. Nach der Flut kündet sie den Neubeginn des Lebens. Mit dem Ölzweig im Schnabel wird sie zum Symbol des Friedens. Und als Turteltaube ist sie ein Zeichen der Liebe. Die Taube. Die Gestalt, die der Geist wählt.

Wann reißt der Himmel auf? Wann reißt der Himmel auf? Wo bleibst du, Gott? Ich warte. Wann reißt der Himmel auf? Das ist eine Advents-Frage. Und der Advent ist im Januar nicht einfach wieder vorbei. Eine Wartezeit, die bleibt. Der Advent, der nicht jedes Jahr im Dezember kommt und wieder geht und nur eine Ahnung hinterlässt, nur eine Spur.

Wann reißt der Himmel auf? Das ist eine Sehnsuchts-Frage. Eine Sehnsucht, die ich mein Leben lang spüre. Wann reißt der Himmel auf? Für dich? Wie sieht es aus, für dich, wenn der Himmel aufreißt? Wie sieht es aus, wenn ein Stück von seinem Glanz in dein Leben scheint? Wann reißt der Himmel auf? Für dich? Glaub dran, dass das passieren kann. Vertrau da drauf und auf ihn. Auf ihn, der uns den Himmel geöffnet hat. Setz dein Vertrauen in den, der uns sein Versprechen gegeben hat.

Und ja, es ist nur eine Hoffnung, eine Verheißung. Aber: „Sei gewiss: Der den glimmenden Docht nicht auslöscht, berührt dich zärtlich, entzündet das Feuer immer wieder von neuem. Der das geknickte Rohr nicht zerbricht, richtet dich immer wieder auf, stärkt dir den Rücken und führt dich ins Leben – in das Leben in Fülle, das er dir verheißen hat.“

Und wenn der Himmel aufreißt, für dich, und wenn der Himmel sich öffnet und ein Stück von seinem Glanz in dein Leben scheint, ja, dann steigst du mit Jesus aus dem Wasser. Mit offenen Ohren und offenen Augen unter dem offenen Himmel, mit einem erfüllten Herzen und mit einer Seele, in der kein Sehnen mehr brennt, wenigstens für den Augenblick.

Und wenn der Himmel aufreißt und mit seinem Glanz in unser Leben scheint, ja, dann steigen wir mit Jesus aus dem Wasser als Töchter und Söhne des einen Gottes. Denn an uns ist etwas geschehen: Der Himmel steht offen. Ein neuer Anfang ist gemacht. Und eine Stimme sagt: „Du bist mein geliebtes Kind.“

Matthias Groeneveld

12. Januar

.

.

Predigt an Erscheinung des Herrn

zu Mt 2,1-12

Die meisten Dinge haben ja zwei Seiten. Bei Weihnachten ist das nicht anders. In der Mitte steht immer das Kind. Aber die, die sich aufmachen, um dieses Kind zu sehen, haben sehr unterschiedliche Wege zu gehen. Die Hirten kommen aus unmittelbarer Nähe. Die Weisen aus dem Morgenland vom Ende der Welt.

Am Heiligen Abend sind wir mit den Hirten zur Krippe gegangen. Es ist der naheliegende Weg. Und den kennen wir gut. Viele freuen sich auf diese Nacht, denn sie schenkt uns den warmen Schein des Lagerfeuers und den lieblichen Gesang der Engel. Balsam für unsere gestressten und geschundenen Seelen.

Heute nun geht es nicht um das Naheliegende, sondern um das, was einem vielleicht gar nicht so sehr liegt. Wer sich in diese anrührende Geschichte hineinfallen lässt, in die Geschichte von denen, die alles stehen und liegen lassen, weil sie ihrer Sehnsucht folgen, der wird konfrontiert mit der Frage: Was bin ich bereit, hinter mir zu lassen, wenn mir ein Licht aufgeht und ich spüre: Es gibt noch so viel mehr als das, was ich schon kenne?

Wir hören von weiten Wegen. Von Umwegen. Und Sackgassen. Wir begegnen dem zynischen Machtmenschen Herodes. Leute wie ihn – Menschen, die über Leichen gehen, Machthaber, denen es nur um ihren Machterhalt geht –, die gab und gibt es zu allen Zeiten. Für mich heißt das: Ich muss mich positionieren, ich muss eine Haltung entwickeln, vielleicht sogar lernen, taktisch zu denken. Für manche eine ungewohnte Erfahrung.

Die Weisen aus der Ferne ziehen los, aber sie laufen nicht davon. Denn sie haben ein Ziel. Indem sie sich aufmachen, entdecken sie – mitten in ihrem Leben, mitten in den Spielen der Macht, mitten in all dem, was sich auf einer langen Lebensreise an Bedrohung zeigt: Genau dort finde ich mich selbst. Genau dort finde ich einen Sinn. Genau dort finde ich vielleicht sogar Gott.

Die Weisen aus der Ferne gehen los, ohne zu wissen, was sie erwartet. Sie sind Träumer, aber keine Traumtänzer. Sie sind Menschen mit einer Vision, aber keine, die unrealistischen Hirngespinsten hinterherlaufen. Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht und Myrrhe der Schmerzen – das haben sie im Gepäck. Mehr nicht. Offenbar reicht das.

Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht, Myrrhe der Schmerzen. Damit kommen sie an. Treffen auf ein Kind. Und entdecken: Das Losgehen – es hat sich gelohnt. Wir haben eine Antwort gefunden. Nicht die naheliegende. Dafür aber eine, die trägt. Was für eine Erfahrung!

Wofür machen Sie sich eigentlich noch auf den Weg?

Alexander Bergel

4. Januar

.

Gebet, Musik & Poesie

.

Ein Sehnsuchtslied – hier können Sie es hören.

.

.

Hier hören Sie einen Gesang des Osnabrücker Jugendchors zum Karsamstag.

.

.

»Weib, was weinest du?« Einer der berührendsten Gesänge zum Osterfest.

Es gäbe sicher nach wie vor so manches, was nicht nur Frauen in dieser Kirche zu beweinen hätten. Aber es gab und es gibt sie dennoch immer noch: die Verkünderinnen dieser einen unglaublichen Botschaft. Sollte deren Kraft, die schon einmal nicht nur Felsen vor Grabhöhlen in Bewegung brachte, nicht auch heute Steine wegzuräumen in der Lage sein?

Den Gesang aus den Osterdialogen von Heinrich Schütz können Sie hier hören.

.

.

Am 2. Ostersonntag begegnet uns Jahr für Jahr der zweifelnde Thomas. Durch allen Zweifel hindurch ist er doch der sehnsuchtsvoll Glaubende. Oder wird es immer mehr. Thomas begegnet dem Auferstandenen, der ihm seine Wunden hinhält. »Sei nicht ungläubig, sondern gläubig«, ruft ihm Jesus zu. Und die Antwort? »Mein Herr und mein Gott!«

Von diesem Ringen, von dieser Sehnsucht und ihrer Erfüllung ist der Gesang »Adoro te devote – Gottheit tief verborgen« von Thomas von Aquin durchdrungen:

Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot,

bet ich dennoch gläubig: Du mein Herr und Gott!

Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,

fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.

Sie finden diesen Gesang im Gotteslob unter der Nummer 497.

Hören können Sie ihn hier (Strophe 4, 2:42).

.

.

»Komm, Heiliger Geist, komm!« Dieses gesungenes Gebet zu Pfingsten

hören Sie hier.

.

.

»Veni Sancte Spiritus!« Den kraftvollen Pfingsthymnus aus Notre-Dame de Paris

hören Sie hier.

.

.

Erwartung bewegt …

Maria durch ein Dornwald ging,

Kyrie eleison.

Maria durch ein Dornwald ging,

der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen.

Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?

Kyrie eleison.

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,

das trug Maria unter ihrem Herzen.

Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,

Kyrie eleison.

Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen.

Jesus und Maria.

.

Lied im Gotteslob Nr. 224

Text: August von Haxthausene

Das gesungene Lied finden Sie hier.

.

.

Ein Klassiker zu Epiphanie.

Hier können Sie ihn hören

.

.

Ein kleines musikalisches Juwel – entstanden in unserer Gemeinde.

Hier können Sie es hören.

.

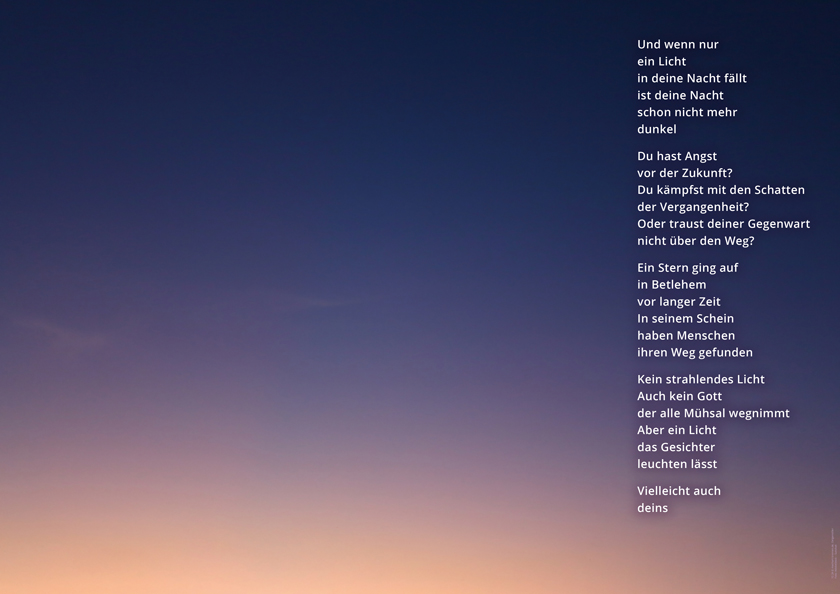

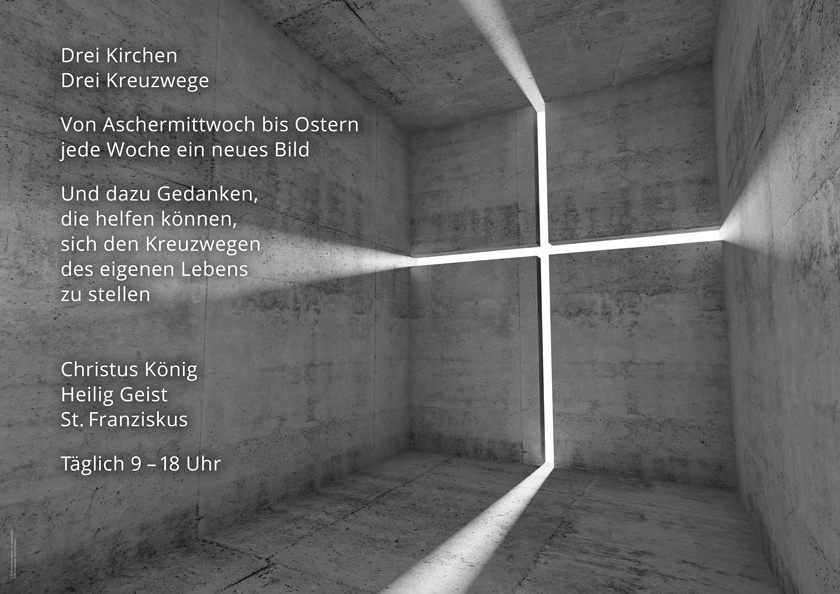

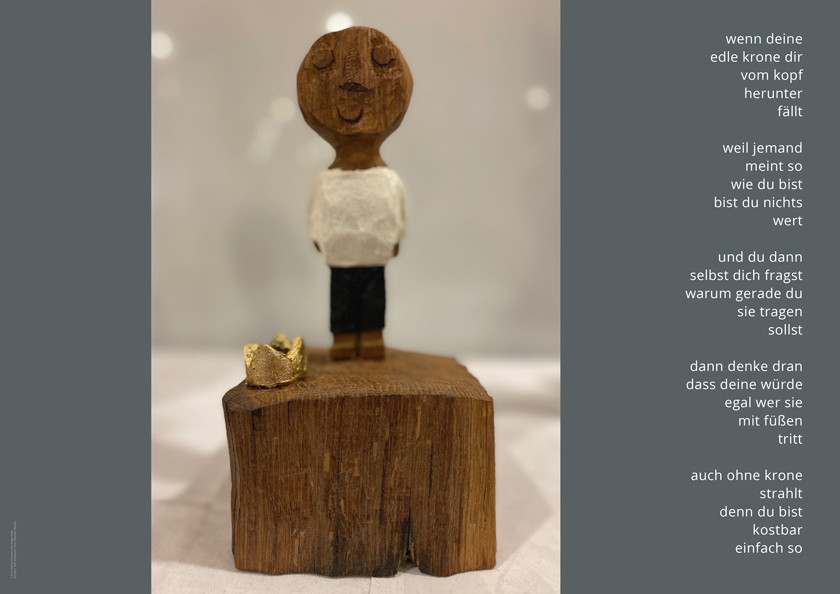

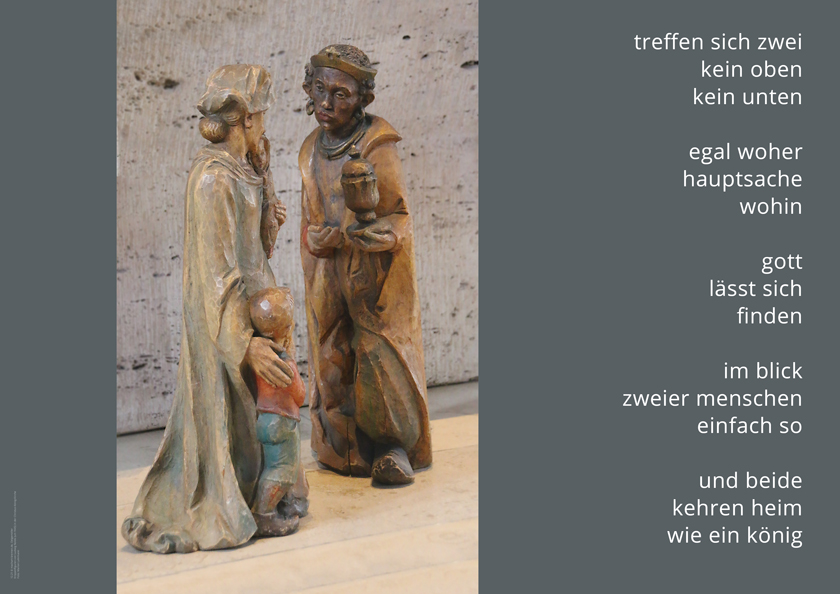

Schaukasten-Gedanken

… können für einen kurzen Augenblick ansprechen oder irritieren

oder einfach nur Freude bereiten.

Hier finden Sie die schönsten Exemplare, die vor unseren Kirchen hängen,

zum Anklicken.

.